Construyendo una Comunidad de práctica en torno a la Red de Laboratorios vivientes del proyecto Gestión de Pasto

Ing. Agr. Mag. Pablo Areosa Aldama

Ing. Agr. Ph.D. Pedro de Hegedus

Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín

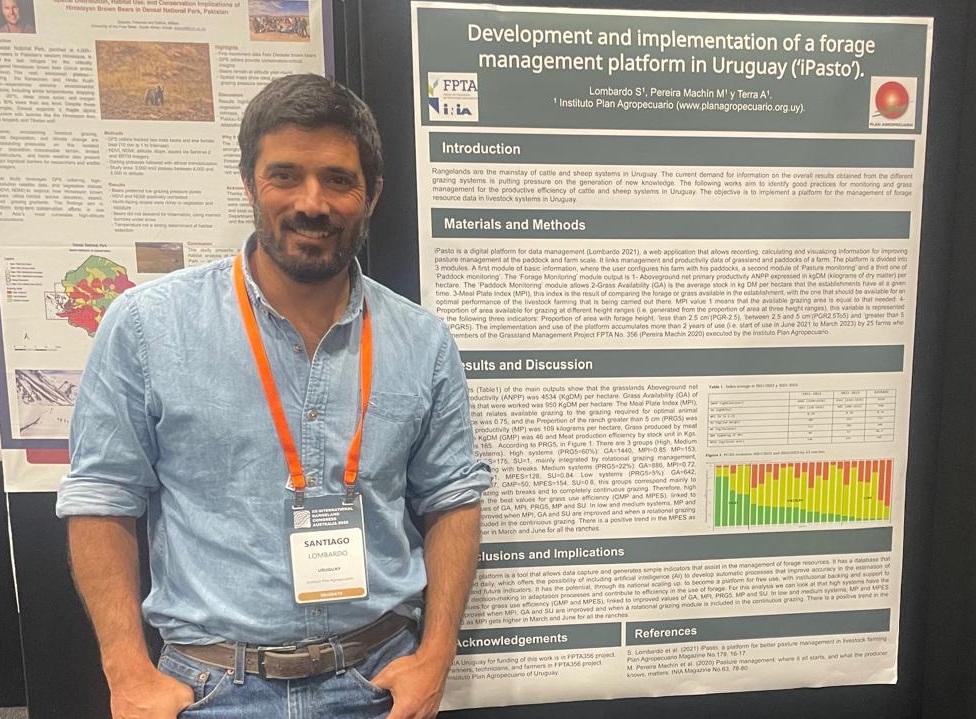

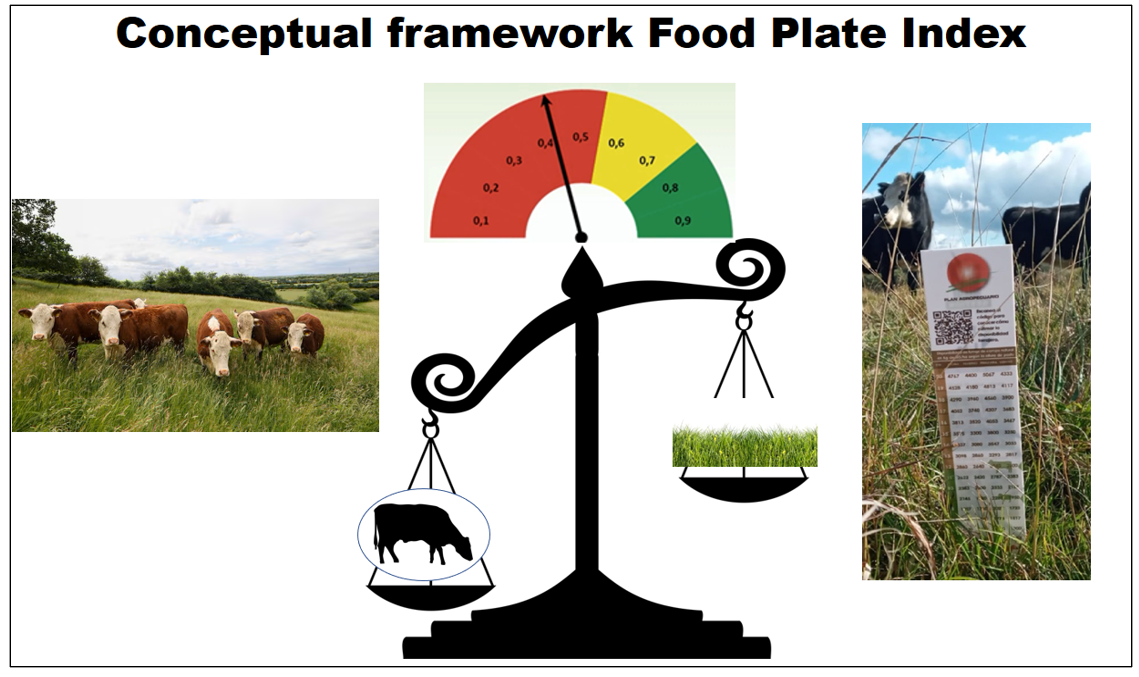

El proyecto Gestión de Pasto ha generado información y hallazgos relevantes a partir del monitoreo de 30 laboratorios vivientes durante tres ejercicios 21/22, 22/23 y 23/24, los mismos se encuentran ubicados en la mayoría de las zonas agroecológicas del país. Producto del proiyecto se construyó un modelo conceptual que involucra cinco macrovariables principales determinantes en la gestión del pasto. Estas variables se combinan de múltiples maneras, demostrando que la gestión del pasto es un fenómeno complejo y contextual. La implementación de protocolos de autodiagnóstico y monitoreo permite la estandarización y protocolización de procesos en el sistema ganadero, el acompañamiento de los laboratorios permitió dar seguimiento a los sistemas. El proyecto proporcionó a más de 1900 participantes durante 5 años un método sencillo y confiable para estimar la disponibilidad y presupuestar el pasto (aplicando el índice sobre plato de comida [IsPC]). Dicho índice funciona como una vía de entrada para intercambiar sobre las alturas de pasto y su manejo, también ha sido mencionado por los participantes como una herramienta para la toma de decisiones. Como resultado del proceso, la red de laboratorios vivientes se conceptualiza como una comunidad de práctica que está en continua evolución y pretende persistir, facilitando el aprendizaje de sus integrantes, construyendo un repertorio compartido e interactuando con frecuencia en actividades vinculadas a la gestión del pasto (Areosa, P. et al., 2021) y (Pereira, M. et al, 2023).

Metodología del proyecto

Un laboratorio viviente rural es un espacio inmerso en un contexto real, donde se da la interacción y la colaboración, como resultado surge la creatividad y la resolución de problemas. Es una plataforma para cultivar el pensamiento crítico y la construcción de conocimientos entre las personas involucradas (Bravo-Ibarra, 2019). Estos espacios facilitan la interacción entre tecnologías y personas en contextos reales (Zavratnik et al., 2019). El término «laboratorio» suele referirse a un entorno controlado con variables manipulables. En cambio, el concepto de «laboratorio viviente» sugiere un enfoque más abierto y dinámico, donde el laboratorio se integra en el mundo real y sus complejidades inherentes.

Entorno real a diferencia de los entornos controlados de los laboratorios tradicionales, los laboratorios vivientes operan en condiciones reales, incluyendo factores como el clima, los precios y las circunstancias específicas. Esto permite evaluar la eficacia de las soluciones en contextos reales, que pueden presentar características y desafíos distintivos. Estos laboratorios promueven la innovación abierta mediante la participación de múltiples actores, lo que permite la contribución de diferentes perspectivas al desarrollo de soluciones más apropiadas y sostenibles. Los laboratorios sirven como espacios de diálogo y aprendizaje, facilitando el intercambio y la construcción de conocimiento mediante la metodología de talleres. La creación conjunta es otra característica clave de los laboratorios vivos, que se basan en la participación de la comunidad en la creación de soluciones. Los miembros y participantes del laboratorio no son simplemente sujetos de estudio, sino también contribuyentes en la generación de aprendizajes e innovaciones.

Marco conceptual del Índice sobre Plato de Comida, vinculando la demanda de alimento y la oferta de pasto cuantificada.

Participación y Resultados alcanzados

Se llevó a cabo un proceso de reflexión crítica sobre la estrategia de intervención del proyecto con el objetivo de identificar las dinámicas, los aprendizajes, los desafíos y los logros, en particular en relación con el laboratorio viviente, el taller de diálogo, el grupo de acompañamiento y la red de laboratorios vivientes del proyecto. El componente de monitoreo y evaluación del proyecto generó datos que indican que 1.921 personas participaron en el total de actividades realizadas entre 2021 y 2024. El 65% de los participantes fueron productores ganaderos (1.248 personas), mientras que el porcentaje restante se distribuyó entre técnicos públicos y privados, docentes, estudiantes agrarios, incluyendo representantes de empresas, periodistas y personas del sector. Se realizaron 151 talleres de diálogo, con una asistencia promedio de 15 participantes, también se organizaron 10 jornadas públicas a nivel nacional. El promedio de participantes que mantuvo su presencia en la secuencia de seis talleres por laboratorio fue del 60%, lo que indica que seis de cada diez participantes repitieron, lo que refuerza la eficacia del grupo de acompañamiento. El 68% de los participantes en los talleres de diálogo indicó haber adquirido nuevos conocimientos, mientras que el 30% manifestó haber reafirmado conocimientos que ya disponía.

Imágenes de durante los Talleres de diálogo en uno de los laboratorios vivientes del proyecto en Soriano.

El modelo conceptual generado por el proyecto describe en forma sistémica cuáles son las principales variables que hacen a las buenas prácticas con respecto a la gestión del pasto. Puede ser usado como herramienta de autoevaluación en sus diferentes macrovariables, para, a través del monitoreo, tomar decisiones anticipadas y lograr adaptación. Este producto constituye un marco de evaluación para los productores ganaderos, que conduce a la planificación y al análisis de los diversos escenarios, con capacidad prospectiva y margen de maniobra para la adaptación a los cambios.

Las macrovariables destacadas son: el empotreramiento en el caso de infraestructura, la proporción de área mejorada en las APE (áreas de producción estratégica), la PEM 5 (proporción establecimiento mayor a 5 cm) en el caso del manejo del pastoreo, la suplementación estratégica para el manejo del ganado y la importancia de contar con un sistema de monitoreo. Hacen énfasis en las tecnologías de procesos y las habilidades blandas (conocimiento) de los productores. En particular, en el caso del área mejorada, deben ser hechas con mucha eficiencia, atendiendo a la dependencia de insumos externos del sistema. De manera complementaria, queda de manifiesto el rol del campo natural como determinante de los buenos indicadores de desempeño ambiental, dotando a los sistemas de la resiliencia y la resistencia necesarias para persistir en el tiempo.

La comunidad de práctica de gestión del pasto representa una comunidad de aprendizajes y está formada por los componentes laboratorio viviente, taller de diálogo y grupo acompañantes, que confluyen en la REL (red de establecimientos laboratorios). Esta comunidad desarrolla un funcionamiento sinérgico-dinámico, con logro de aprendizajes en escala ascendente. En la actualidad, aún mantiene cierto grado de dependencia de la institución líder, el IPA, con el desafío de lograr sostenibilidad por sí misma.

Se ha desarrollado una tipología de ganaderos a partir del análisis de las subjetividades y de cómo los productores realizan la gestión del pasto. A partir de las diferencias, emergen cinco formas de pensar la Gestión del pasto: desde la totalidad (que se asocia al pastoreo rotativo e implica considerar el ganado, el suelo, la pastura y los recursos humanos, una visión integral), desde la pastura, desde la medición, desde la observación visual y desde la condición corporal del ganado. A partir de las similitudes, las primeras tres formas conforman el macrogrupo racional proactivo y las restantes dos el macrogrupo racional reactivo. Las estrategias de extensión con los productores deben adaptar los materiales y enfoques respetando las características de cada forma de pensar. El macrogrupo proactivo tiene incorporados en su rutina de trabajo protocolos que son componentes de un sistema de gestión predial. Este sistema de gestión está focalizado en el uso de información objetiva para el análisis de las situaciones y para la toma de decisiones a diferentes niveles. El macrogrupo racional reactivo lleva adelante actividades de gestión de predio con base en menores niveles de protocolización. Se desarrolla un sistema de gestión de predio basado en un elevado conocimiento empírico del productor.

Diferentes métodos de medición del pasto, utilizados por los productores vinculados al proyecto.

Finalmente, los hallazgos del proyecto permiten afirmar que la sostenibilidad de las empresas ganaderas en el mediano y largo plazo se vinculan fuertemente a las macrovariables identificadas y a su utilidad como herramientas de autoevaluación, que permiten apoyar, corregir y fijar nuevos objetivos, en la construcción de sistemas familia-empresa resilientes con capacidad de adaptación. Este proceso encarado por cada sistema incorpora la dosis adecuada de sofisticación sin renunciar al hecho de ser simple, monitoreable y protocolizable.

Reflexiones finales

Los hallazgos del proyecto corroboran la afirmación de que la sostenibilidad a largo plazo de las empresas ganaderas depende de las macrovariables identificadas y su utilidad como herramientas de autoevaluación. Estas facilitan el apoyo, la corrección y el establecimiento de nuevos objetivos, permitiendo así la construcción de sistemas de empresas familiares resilientes con capacidad de adaptación. Este proceso, llevado a cabo por cada sistema, incorpora un grado apropiado de sofisticación sin comprometer la simplicidad. Para lograr esto, es necesario promover procesos reflexivos (pensamiento crítico) que necesariamente requieren cierta inversión de tiempo y motivación por parte de los tomadores de decisiones. Este desafío se encuentra en el proceso de extensión a través de los talleres de diálogo, el desarrollo de aprendizajes y la adquisición de nuevas habilidades, que sin duda representan los principales impactos de este proyecto.

Bibliografía Consultada

- Areosa, P.; De Hegedüs, P.; Lombardo, S., y Pereira, M. (2021). Talleres para aprendizaje: primeras reflexiones del proyecto gestión del pasto. Revista INIA, 67: 103-106. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16167/1/Revista-INIA-67-Dic-2021-24.pdf

- Bravo-Ibarra, E. R. (2020). Revisión sistemática del concepto de laboratorios vivos. Dimensión empresarial, 18(1): 78-104

- Pereira Machín, M.; Areosa, P.; De Hegedüs, P., y Carriquiry, E. (2023). Avances en la sistematización de buenas prácticas para la gestión del pasto. Revista INIA, 72: 115-118. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/17055/1/Revista-INIA-72-marzo-2023-28.pdf

- Zavratnik, V.; Superina, A., y Stojmenova Vuh, E. (2019). Living labs for rural areas: Contextualization of living lab frameworks, concepts and practices. Sustainability, 11(14): 3797.